Im Anfang war das Geld – 100 Jahre erfolgreicher genossenschaftlicher Wohnungsbau in Zürich

Vor hundert Jahren traf der Grosse Stadtrat eine politische Entscheidung, die Zürich seither nachhaltig prägt: Die Bedingungen für den gemeinnützigen Wohnungsbau wurden neu geregelt, um entsprechende Bauprojekte stärker zu fördern. Erst so konnten die Zürcher Baugenossenschaften florieren.

Die Zürcher «Grundsätze»

Die Neuregelung trat 1924 in Form der «Grundsätze betreffend die Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» in Kraft. Das Fördergeld stammt in Zürich unter anderem aus Rahmenkrediten, über welche die Stimmberechtigten entscheiden. Ergänzt wird das durch Restfinanzierungsdarlehen, die 1924 auf bis zu 94% angehoben wurden. Gleichzeitig beschloss die Stadt, sich mit bis zu 10% am Kapital von Genossenschaften zu beteiligen.

Die «Grundsätze» wurden in den folgenden Jahrzehnten nur geringfügig angepasst und blieben bis 2012 gültig. Die seither geltende Version ist weitgehend mit der alten identisch, erlaubt der Stadt nach Ablauf des Baurechts aber eine Nutzungsänderung, falls das Grundstück einem anderen öffentlichen Interesse dienen soll.

Den Anstoss zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus gaben Zeiten mit akuter Wohnungsknappheit. Seither hat sich die Förderung langfristig bewährt und ist auch heute, wo Stadt und Umland neue Bewohnerinnen und Bewohner anziehen, von grosser Bedeutung.

Die Fördermassnahmen zeigen Wirkung

Mit der Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaus gleicht Zürich gesellschaftliche Härten des kommerziellen Immobilienmarktes aus. Denn ein Kennzeichen des gemeinnützigen Wohnungsbaus ist die Kostenmiete, die Bau und Unterhalt finanziert; die Vermieterinnen und Vermieter verzichten auf Gewinn.

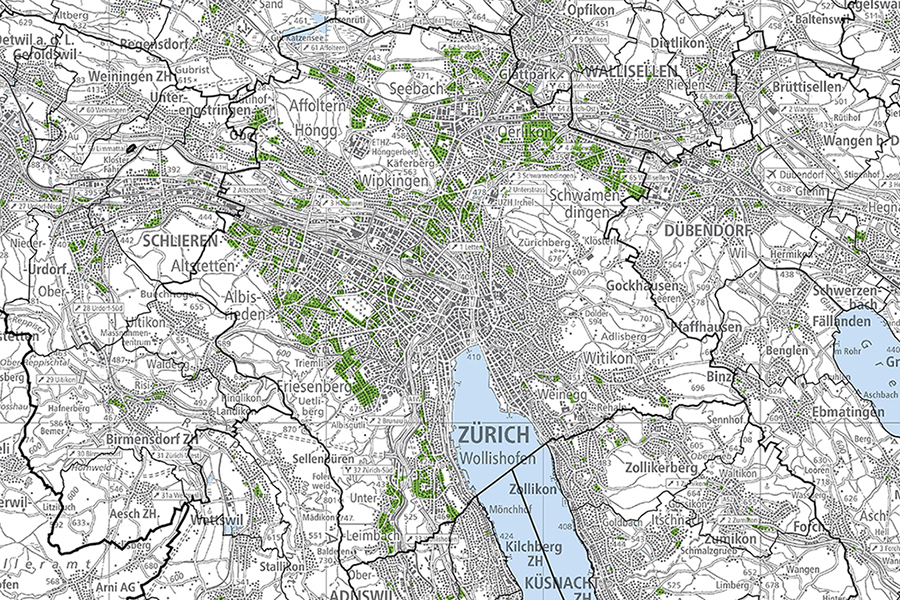

Die enorme Wirkung der Zürcher «Grundsätze» zeigt sich an eindrücklichen Zahlen: Etwa ein Viertel aller Stadtzürcher Wohneinheiten sind gemeinnützig. Die Unterstützung der Genossenschaften trug am meisten zu dieser stattlichen Anzahl bei: Ungefähr drei Viertel aller gemeinnützigen Wohnungen gehören zu ihrem Bestand – 18% aller Stadtzürcher Wohneinheiten. Die restlichen gemeinnützigen Wohnungen befinden sich im Besitz der Stadt und ihrer Stiftungen. Der schweizweite Marktanteil gemeinnütziger Wohnbauträger liegt nur bei 5%, im Kanton Zürich sind es 10%.

2022 gab es in der Stadt Zürich 41 352 Genossenschaftswohnungen – so viele, dass sie einigen Zürcher Quartieren ein besonderes Gesicht geben. Die grosse Anzahl unterstreicht den Erfolg der Fördermassnahmen.

Vorteile für alle

Die Zahlen zeigen, dass die Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaus in der Stadt Zürich weiten Teilen der Bevölkerung zugutekommt. Man wollte kluge Wohnpolitik mit wirkungsvoller Sozialpolitik verbinden und das ist gelungen.

Darüber hinaus können die Behörden mit der Wohnbauförderung die Stadt gestalten. Denn wenn eine Genossenschaft Fördergelder erhält, ist die Stadt im Vorstand vertreten und kann so die kommunale Entwicklung beeinflussen. Zudem sehen die Förderauflagen Architekturwettbewerbe vor. Dadurch sind oft verantwortungsvoll und gut gestaltete Wohnbauten entstanden. Nicht zufällig gelten genossenschaftliche Bauten heute teils als wertvolles historisches Erbe.

Neben Geld hat Zürich für gemeinnützige Wohnbauprojekte in grossem Umfang eigenes, zum Teil neu dafür erworbenes Land im Baurecht zur Verfügung gestellt. Auf diesen Grundstücken ist neben gemeinnützigen Wohnbauten auch anderes entstanden, was eine funktionierende und lebenswerte Stadt braucht: Verkehrsinfrastrukturen, Schulen, Grünflächen und vieles mehr. Davon profitiert oft die ganze Bevölkerung.

Ein Rückblick in sechs Etappen

Die Stadt Zürich förderte den gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbau in geringerem Ausmass bereits vor den «Grundsätzen» von 1924. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung war es dringend nötig. Über die darauffolgenden Jahrzehnte und bis in die nahe Vergangenheit veränderten sich die genossenschaftlichen Wohnbauten architektonisch, auch sie sind Kinder ihrer jeweiligen Zeit.

Die Wohnungsnot der Arbeiterinnen und Arbeiter

Am Beginn der Entwicklung stand die Wohnungsnot als Folge der Industrialisierung. Zugewanderte Arbeitskräfte wussten nicht, wo sie unterkommen sollten. Familien mussten auf engstem Raum, teils sogar mit anderen Mieterinnen und Mietern zusammenleben. Stark betroffen war Aussersihl, das damals noch nicht zur Stadt Zürich gehörte.

Bereits 1891 schlossen sich Mieter in Zürich in einem Verein zusammen, zwei Jahre später ging daraus die Zürcher Bau- und Spargenossenschaft hervor, die heutige Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG). Als Antwort auf die elende Lage entwickelten Stadtplaner architektonische Sozialutopien wie die Gartenstadt, die in Zürich ebenfalls Anklang fanden. Hier standen jedoch auch im genossenschaftlichen Bauen traditionelle Typen wie das Einfamilienhaus und Formen wie der Heimatstil im Vordergrund.

Die städtische Förderung beginnt

Eine breite politische Allianz mit den erstarkten Sozialdemokraten brachte in Zürich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Wohnbauförderung auf den Weg. Hier hatte der Stadtrat bereits 1896 eine Studie veranlasst, die zeigte, dass es zu wenig preisgünstige Unterkünfte gab. Das war Auslöser für die Einführung von Fördermassnahmen: Ab 1907 durch eine Volksabstimmung zum Bau gemeinnütziger städtischer Wohnungen und ab 1910 durch die Unterstützung von Genossenschaften.

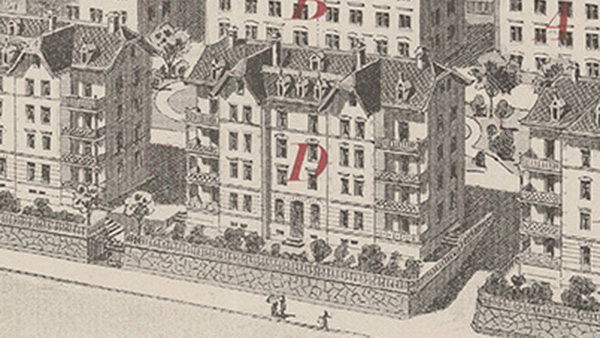

Die erste von der Stadt geförderte Wohnbaugenossenschaft war die Genossenschaft zur Beschaffung billiger Wohnungen (heute Berowisa) mit ihrer «Wohnkolonie» auf dem Areal zwischen Bertastrasse und Wiesendangerstrasse. Dieses und vergleichbare Projekte stellten einen Lichtblick dar. Weil die Mittel sehr begrenzt waren, blieb der Erfolg der städtischen Förderung zunächst aber bescheiden.

Aufschwung ab 1924

Ab 1924 war dank der stärkeren städtischen Förderung ein deutlicher Aufschwung im genossenschaftlichen Wohnungsbau möglich. Die neuen gemeinnützigen Wohnbauten passten zum Selbstverständnis des «Roten Zürich» der Folgejahre, als die SP die Stadtregierung dominierte. Zur Leitfigur wurde Emil Klöti, der 1928 das Amt des Stadtpräsidenten übernahm und erster Präsident des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen war. Er trieb den gemeinnützigen Wohnungsbau in Zürich voran.

Die neue Förderpolitik ging mit einem gestalterischen Wandel hin zur Moderne einher. Erkennbar wird das an Leitgedanken des Bauens für das Existenzminimum. In Zürich zeigen dies Musterbauten wie Max Ernst Haefelis Rotach-Häuser (1928) und die Werkbundsiedlung Neubühl (1930–1932). Tendenzen der Moderne zeigen sich aber auch an Ideen, das Bauen an Formen der Industrialisierung und Rationalisierung anzugleichen. Das passte gut ins Bild einer Grossstadt der Zwischenkriegszeit, zu der Zürich heranwuchs.

Auch der Wunsch, frische Luft und Sonnenschein in die Wohnungen zu bringen, veränderte die Architektur nachhaltig. Statt dichter Bebauungen gab es nun freier und offener genutzte Grundstücke. Ein Beispiel dafür ist die Wohnsiedlung Sonnenhalde I der Baugenossenschaft Freiblick von 1931, die bald abgerissen werden soll.

Kriegs- und Nachkriegszeit

Während der Jahre des Zweiten Weltkriegs förderte der Staat in der ganzen Schweiz den gemeinnützigen Wohnungsbau. Genossenschaftsbauten, die zwischen den 1940er- und 1960er-Jahren entstanden, prägen deshalb auch in Zürich viele Strassenzüge bis heute. Das sieht man unter anderem an Karl Kündigs Siedlung Heiligfeld der Baugenossenschaft St. Jakob (1943–46), die sich entlang von Brahmsstrasse und Albisriederstrasse erstreckt. Der Anstieg führte aber zu einer Sättigung und Monotonie im Massenwohnungsbau. Dazu trug auch das privatwirtschaftliche Bauen bei, welches in der ganzen Schweiz nach ähnlichen Rezepten arbeitete.

Gegen solche einander gleichenden Siedlungen richtete sich unter anderem die Kritik der Autoren um Max Frisch in ihrem Pamphlet achtung: die Schweiz von 1955. Dennoch gab es auch in dieser Zeit Genossenschaftsbauten, die aus dem gewohnten Muster ausbrachen. Das zeigt Ernst Giesels Atelier- und Wohnhaus in der Wuhrstrasse eindrücklich.

Turbulente Zeiten: 1968 und die Folgen

Die seit Ende der 1960er-Jahre aufkommende Gesellschaftskritik wirkte sich auch auf den Lebensraum Stadt aus. Die 68er-Bewegung protestierte gegen Abrisse und teure Sanierungen von Immobilien.

Einige der damaligen Hausbesetzerinnen und -besetzer gründeten alternative Genossenschaften wie die Wogeno. Die Idee, bestehende Bauten kreativ umzunutzen und dafür eigenständige Organisationsformen zu entwickeln, zeigt sich auch an der Genossenschaft Dreieck. Sie formierte sich in den 1980er-Jahren aus dem Widerstand gegen den Abriss von Häusern durch die Stadt und hatte Erfolg: Statt Zürich enger an die Autobahn anzubinden, ist ein traditionelles Stück von Werd erhalten geblieben und Baulücken sind sinnvoll geschlossen worden. Diese Art des Bauens im Bestand ist aktueller denn je.

Entwicklungen im 21. Jahrhundert

Seit der Jahrtausendwende ist vor allem städtebauliche Verdichtung wichtiger geworden und Genossenschaften tragen dazu bei. In Zürich zeigt sich verdichtetes Bauen an Projekten auf renditeträchtigen Grundstücken entlang der Bahnstrecke, zum Beispiel das Zollhaus der Genossenschaft Kalkbreite. Aus Diskussionen um die Zukunft des Wohnens ging 2007 auch die Gründung von mehr als wohnen – einem Zusammenschluss einiger Genossenschaften – hervor, in der unter anderem Partizipation grossgeschrieben wird. Sie übernahm die erfolgreiche Entwicklung des Hunziker-Areals in Leutschenbach, wo heute 1200 Personen leben.

Status quo im Jubiläumsjahr

Nach nunmehr hundert Jahren «Grundsätze» fragt sich, wie die Zukunft aussieht. Aktuelle Projekte wie das im Bau befindliche Koch-Areal, an dem Genossenschaften massgeblich beteiligt sind, zeigen, dass die Entwicklung weitergeht. Wohnbaugenossenschaften müssen sich an neue Gegebenheiten anpassen: Die Bevölkerung hat sich gewandelt und mit ihr die Erwartungen an das Wohnen, zum Beispiel an Ökologie und Nachhaltigkeit.

Trotz kleinerer Haushalte ist der Flächenbedarf jedes Einzelnen gewachsen. Dem kann unter anderem ein experimentierfreudiger Umgang mit vielfältigeren Grundrisstypologien entgegenwirken. Auch die gemeinschaftliche Nutzung von Einrichtungen durch alle Mieterinnen und Mieter, welche zudem die kulturelle Durchmischung und den sozialen Zusammenhalt stärkt, führt zu innovativen Lösungen. Auf diese Weise ist attraktive Genossenschaftsarchitektur heute ein Aushängeschild, das neue Zürcherinnen und Zürcher in die Stadt führt und hier heimisch werden lässt.

Genossenschaftliches Bauen in Zürich: weiterlesen

- «Kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungsbau in Zürich. Ein Inventar der durch die Stadt geförderten Wohnbauten 1907–1989» herausgegeben von der Stadt Zürich, Finanzamt und Bauamt II

- «Wegweisend wohnen. Gemeinnütziger Wohnungsbau im Kanton Zürich an der Schwelle zum 21. Jahrhundert» herausgegeben von Christian Caduff und Jean-Pierre Kuster

- «Mehr als Wohnen. Gemeinnütziger Wohnungsbau in Zürich 1907–2007. Bauten und Siedlungen» herausgegeben von der Stadt Zürich, Amt für Hochbauten

- «Wohnen morgen. Standortbestimmung und Perspektiven des gemeinnützigen Wohnungsbaus» herausgegeben von der Stadt Zürich und dem Schweizerischen Verband für Wohnungswesen

- «Wohngenossenschaften in Zürich: Gartenstädte und neue Nachbarschaften» herausgegeben von Dominique Boudet

- «Wohnen», die Zeitschrift von Wohnbaugenossenschaften Schweiz, dem Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger, online und print

- Festschriften und andere Publikationen von Zürcher Wohnbaugenossenschaften finden Sie via Swisscovery

Dr. Lothar Schmitt, Fachreferent/Liaison Librarian für Kunst, Architektur und Archäologie

Januar 2024

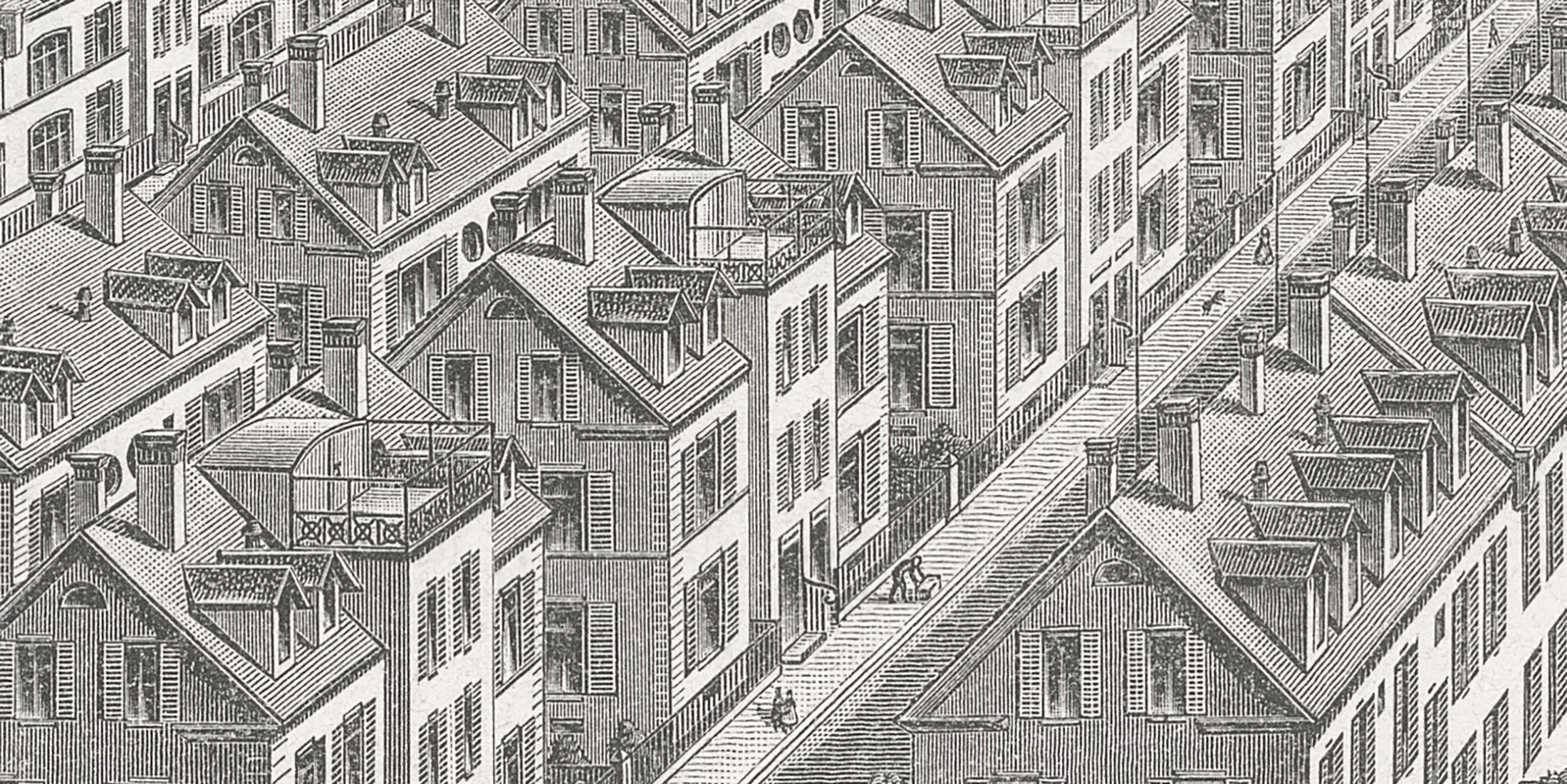

Header-Bild: Die Kolonie der Genossenschaft Eigen Heim am Zürichhorn in Zürich um die Jahrhundertwende, Ausschnitt. (ZB Zürich)